超主观空间与数字艺术

2001

前现代知识:古代日本人的空间认知

从亚洲绘画的角度看世界

teamLab探索的正是当代社会因缺乏兼容性而摒弃的东西,并且重点探索了前现代亚洲艺术视角下的空间意识。

直到十九世纪晚期,亚洲人刻画世界的方式与今天还大不相同。古代的空间认知在当代社会中已经遗失。通过作品,我们探索了世界是否在空间维度上发生了变化,或者说,人们是否已改变过去看待事物的角度。

传统绘画多是“平面的”。我们相信,我们的祖先看待世界的角度与古代绘画完全一样,因为就连现代人对空间的认知也是通过具透视性质的绘画或图片。

换言之,我们认为,我们的先人形成了一套不同于西方文艺复兴视角的空间认知逻辑结构。亚洲邻国对前现代的影响很大,所以这套空间认知应该适用于整个亚洲。

古代空间认知——超主观空间

teamLab试图运用新颖的数字手段探索超主观空间的逻辑结构。我们用电脑创造了三维空间——一个充满三维物体的世界;然后从传统艺术的视角将三维空间平面化,以期探索其逻辑结构,并称其为超主观空间。

我们没有在平面上作图,而是在三维空间中创造三维物体,然后运用超主观空间中的逻辑构造将其扁平化,继而根据这套逻辑结构制作多变的互动式创意作品。创作过程中会发现只有在超主观空间中才会存在的特征和现象。通过这样的空间探索,我们可以创造新颖的视觉体验,并引发大家思考现代人们是如何理解世界的。【图1、2】

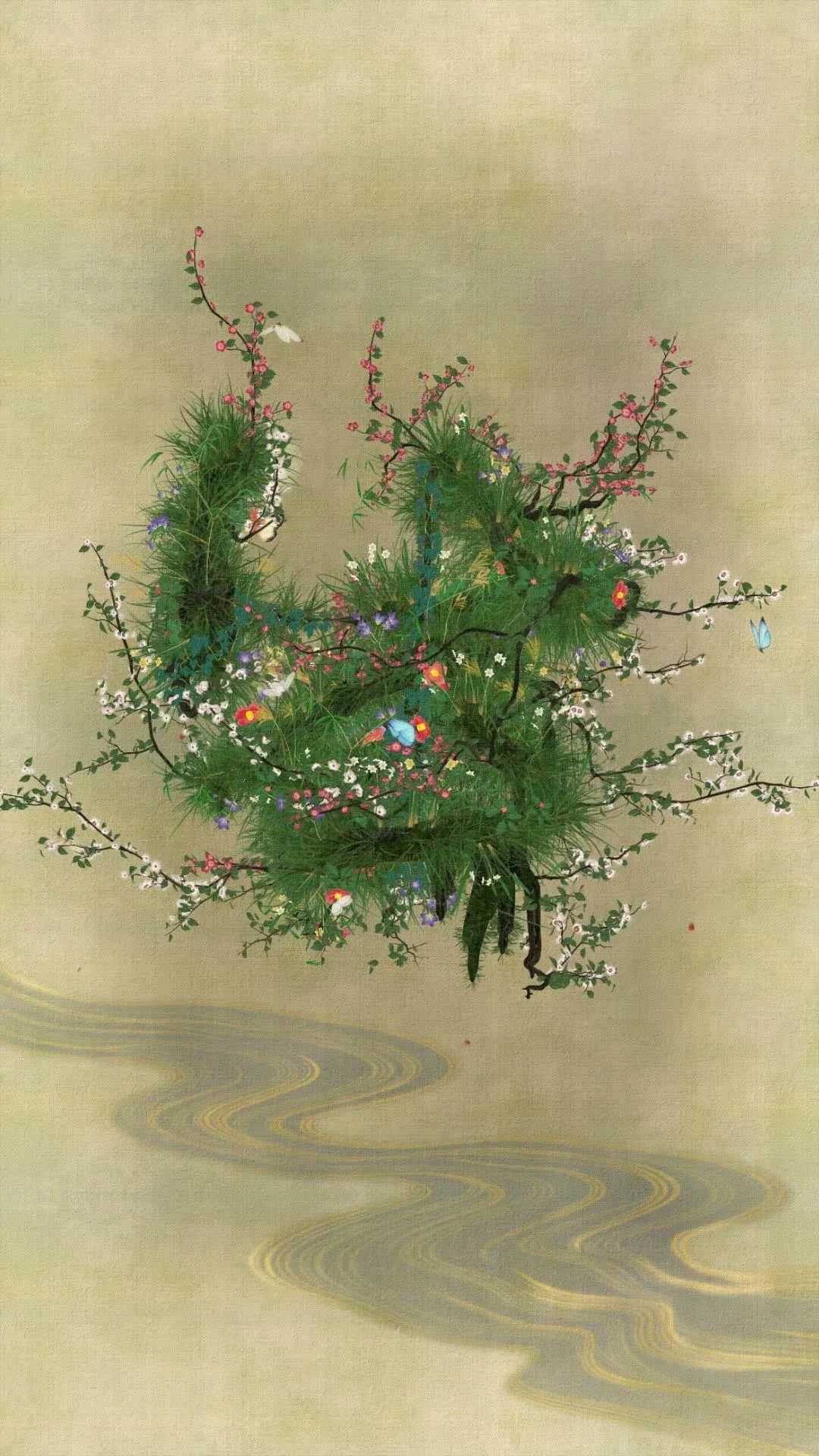

图1:透视平面图里三维空间中的三维物体(取自《花与尸 剥落十二幅对:繁荣与灾难》(Flower and Corpse Glitch Set of 12: Disaster & Prosperity))

图2:超主观空间逻辑平面图里三维空间中的三维物体(取自《花与尸 剥落十二幅对:繁荣与灾难》(Flower and Corpse Glitch Set of 12: Disaster & Prosperity))

Mov. 1:Finished painting (from “Flower and Corpse Animation Diorama”)

人的眼睛如何捕捉光线

简单来说,西方视角源于手绘油画【图3】,通过刻画线性系统,使物体在空间中渐退【图4】。观赏者透过手绘油画视角看到的世界与绘画和图片所刻画的一样。

假设前现代时期的人以绘画的视角看待世界【图5】,人物与物体只存在于单一的深度平面上【图6】。在这种视角下,人们无法看到维度;不过,人们也很少仅从单一的视角看待世界。

大多数人并没有意识到,人眼在特定瞬间只能粗略地浏览事物,而不是绘画或图片描绘的宽泛视角。眼睛的自然转动和焦点的变换决定了人类的视觉感知,在大脑中合成了窄景浅景,因此我们认为,人们只是感觉像看照片或图片一样看待透视图。

也就是说,teamLab认为,人眼就像一款功能极差的相机,不停地根据心情拍摄周遭环境,在大脑中合成巨量图像,从而对这些图像产生空间认知。如果你认为大脑中的图像合成采用了不同于透视法的逻辑结构,那么看到图6所展示的世界也就不足为奇了。

[Figure 3] Mona Lisa © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom [ Figure 4 ] [ Figure 5 ] Honensho picture scroll [ Figure 6 ]

成为图片或照片的一部分

假设你是透视图片或照片中的一部分【图7,红色人像】,那么可见景观是会变化的。如果图像正面朝前,你是从外部视角看待世界【图7,粉色部分】。

假设前现代时期的人按照【图8】的视角看待世界,即假设自己是传统绘画中的一部分【图9,红色人像】,那么你看到的便是【图9】中的粉色部分。换言之,绘画中的人物几乎是从外部视角看待【图9】的。所以,即便观赏者从绘画中人物的视角看待绘画,也能继续看到绘画中的景观。所以,欣赏绘画时,观赏者可以假设自己置身于绘画所描绘的空间中,自由活动。观赏者无法凌驾于绘画所刻画的空间之上,而是融入其中。

[ Figure 7 ] [ Figure 8 ] [ Figure 9 ]

以观赏者为中心

假设你将刻画物体的数张图片融入一张图片中【图10】,结果可能与从远处将所有物体拍入一张照片中【图11】完全不同。根据西方线性视角,即便将数幅平面图紧密地合成一幅图,受限于空间也仅能在投影平面中呈现很少一部分【图10】,无法从远景视角呈现整个空间;只有平面图【图11】才能呈现全部空间。

而在超主观空间中,将数幅细节平面图合成一幅平面图【图12】后所呈现的空间与单幅平面图所呈现的整个空间【图13】在逻辑上是一致的。即将数幅平面图合成后产生的空间大小与单幅平面图所呈现的空间大小是一致的。

也就是说,以观赏者为中心是可能的。站在可以概览全局的位置去欣赏绘画,相信自己处于绘画所呈现的整个空间中。靠近一点,找到一个仅能看到部分画作的位置,你便只能进入那部分画作所呈现的空间【图12】。你可以自由移动位置,视角不受限制【图13】。

传统画卷和纸质屏画正是基于这一概念创作的。将画卷放在桌子上,左手摊开画卷,一幅幅画面便呈现在眼前。也就是说,你看到的是整个画卷的不同部分。纸质屏画也是基于这样的理念绘制的,即每屏画面都可以移动。

【图10】由小幅平面图拼成的平面图,每幅小图都代表透视空间的一部分

【图11】整个透视空间下的平面图

【图12】由多个小幅细节平面图拼成的平面图,每幅小图都代表超主观空间的一部分

【图13】整个超主观空间下的平面图

切分,折叠,或合并

根据超主观空间,我们可以随意将平面图“切分”成若干部分。如果只看其中一个部分,你在视觉上便会融入那部分所代表的空间中。也可以“折叠”空间。透视图片或绘画是无法折叠、切分或合并的,而在传统艺术中这却是常见做法。

根据定义,绘画屏风其实是折叠的画布,拉阖门则是切分的画布。如果古人以超主观空间的视角认识世界,那么无论呈现在什么样的画布上,他们看到的世界应该都是几乎没有变化的。他们可以轻易地完全融入到时代艺术所刻画的图像中,像看待世界一样看待这些图像。在古人看来,不管是在现实中还是在艺术中,他们都是这个世界不可分割的一部分。

在超主观空间中观赏者与世界之间没有界限

如果按照西方视角所刻画的那样去看待世界,会发现艺术与现实完全不一样,你无法完全融入那个世界。认识到这一点,我们便有理由去探索认识世界的新方式,从世界的面貌与人们的行为之间的关系上着手。

我们的先人与自然的关系不止于观察。把自己视作自然的一部分不是思考的产物,而是在融入他们所观察的世界后逐渐认识到的。

如果你曾以西方视角看待世界,便能理解你和你所观察的世界之间那条清晰的界限。人是无法存在于那个世界中的。也就是说,那个世界本来便是用来观察的。

现在我们经常听到人们说“我们是地球的一部分”。而实际生活中,很多人将自己和世界割裂开来,好像这个世界与他们所处的世界并不是同一个世界。也许是因为当今社会中图片和直播视频泛滥,导致我们将自己与所观察的世界分裂开来。

FEATURED WORKS

花与尸 十二幅组 / Flower and Corpse Set of 12

teamLab, 2012, Digital Work, 12 channels, 1 min 25 s (loop)

由12幅画所组成,以「自然与文明的冲突丶循环丶共生」为主题的故事性绘画。

在电脑上的三次元空间里建构出立体性的作品世界,并根据「超主观空间」的理论影像化。

生命即生命力的展现 / Life Survives by the Power of Life

teamLab, 2011, Digital Work, 6 min 23 s. (loop), Calligraphy: Sisyu

自然赋予我们恩泽,也带给我们灾难。同样,我们受惠于文明的进步,也承受着这种进步带来的负面影响。自然与文明总是相伴相生。时间没有绝对的恶与善。我们很难理解也无法安放自己的情感和心绪。无论未来等待我们的是什么,我们只能选择去面对而不绝望地继续生活。

作品集成型后,teamLab一直致力于探索空间书法。空间书法是从现代角度对抽象空间中传统书法的阐释。作品在三维空间中构建书法,彰显了笔画之间的深度、速度和力度。书法中的蝴蝶,鸟儿,动物,植物和鲜花传递着季节的变化。在禅宗佛教看来,“万物皆承佛理”。万事万物都不是永恒的,事物的自然状态便是佛性。我们所塑造的正是人类眼中生命的核心所在。

查看更多作品集成型后,teamLab一直致力于探索空间书法。空间书法是从现代角度对抽象空间中传统书法的阐释。作品在三维空间中构建书法,彰显了笔画之间的深度、速度和力度。书法中的蝴蝶,鸟儿,动物,植物和鲜花传递着季节的变化。在禅宗佛教看来,“万物皆承佛理”。万事万物都不是永恒的,事物的自然状态便是佛性。我们所塑造的正是人类眼中生命的核心所在。

无常的生命, 时空交汇之处诞生新的时空 / Impermanent Life, at the Confluence of Spacetime New Space and Time is Born

teamLab, 2018, Digital Work, 4 channels, Continuous Loop

这件作品的背景表现了樱花从绽放到凋谢,一直重复着生与死的过程。接着从背景中心开始向外以固定的节奏产生一个逐渐变大的圆环,依据产生出来的圆环,改变着背景世界的明暗。

查看更多

teamLab, 2017, Digital Work, Single channel, 10 min (loop)

这件作品的背景表现了樱花从绽放到凋谢,一直重复着生与死的过程。接着从背景中心开始向外以固定的节奏产生一个逐渐变大的圆环,依据产生出来的圆环,改变着背景世界的明暗。