まっぷる シンガポールに、掲載。2017年5月22日

アートサイエンス ミュージアム

アート、デザイン、建築などをテーマにした企画展示や常設展示が開催されている博物館。なかでも日本のチームラボが手がけた、1500 ㎡もの巨大な常設展示である。「FUTURE WORLD - WHERE ART MEETS SCIENCE」に注目。(本文抜粋)

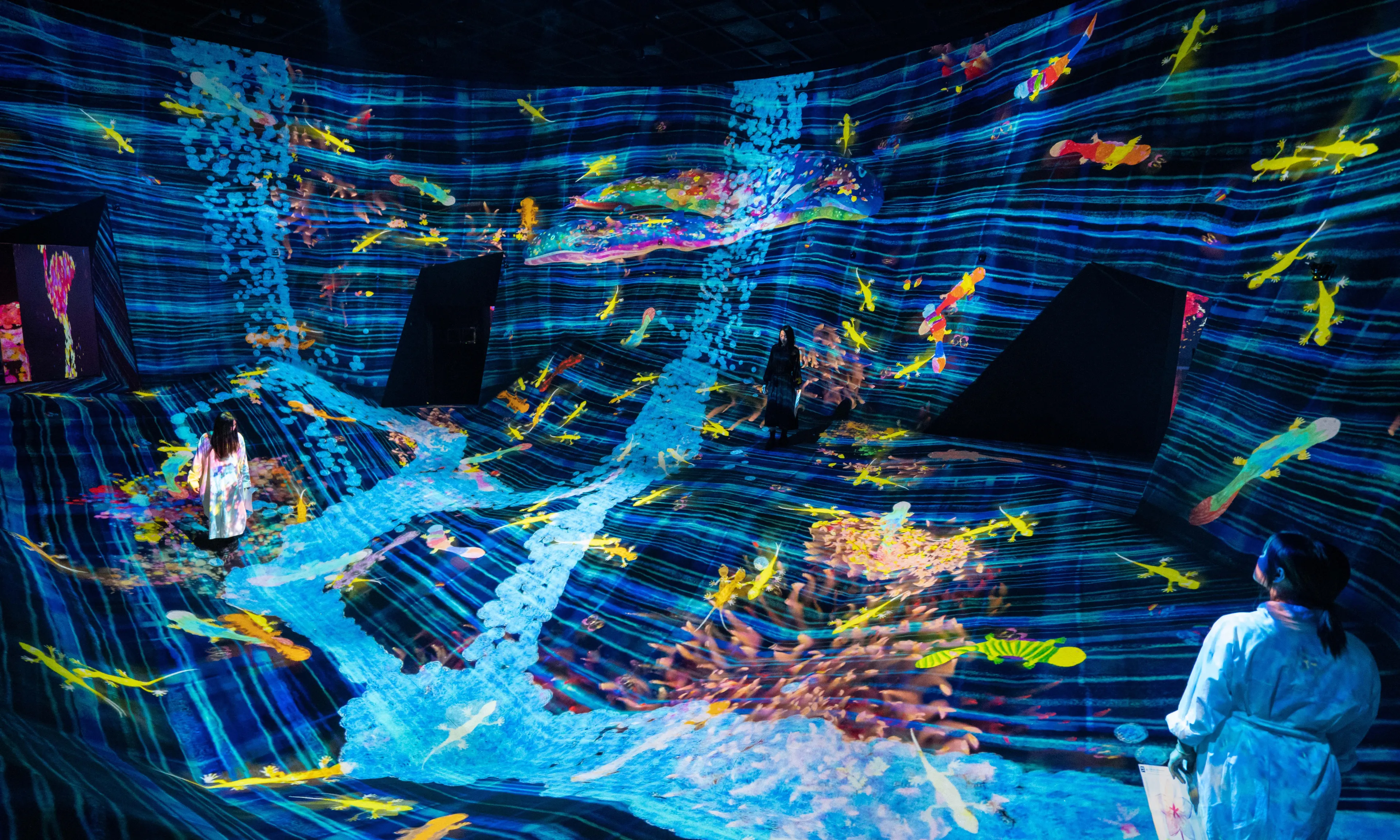

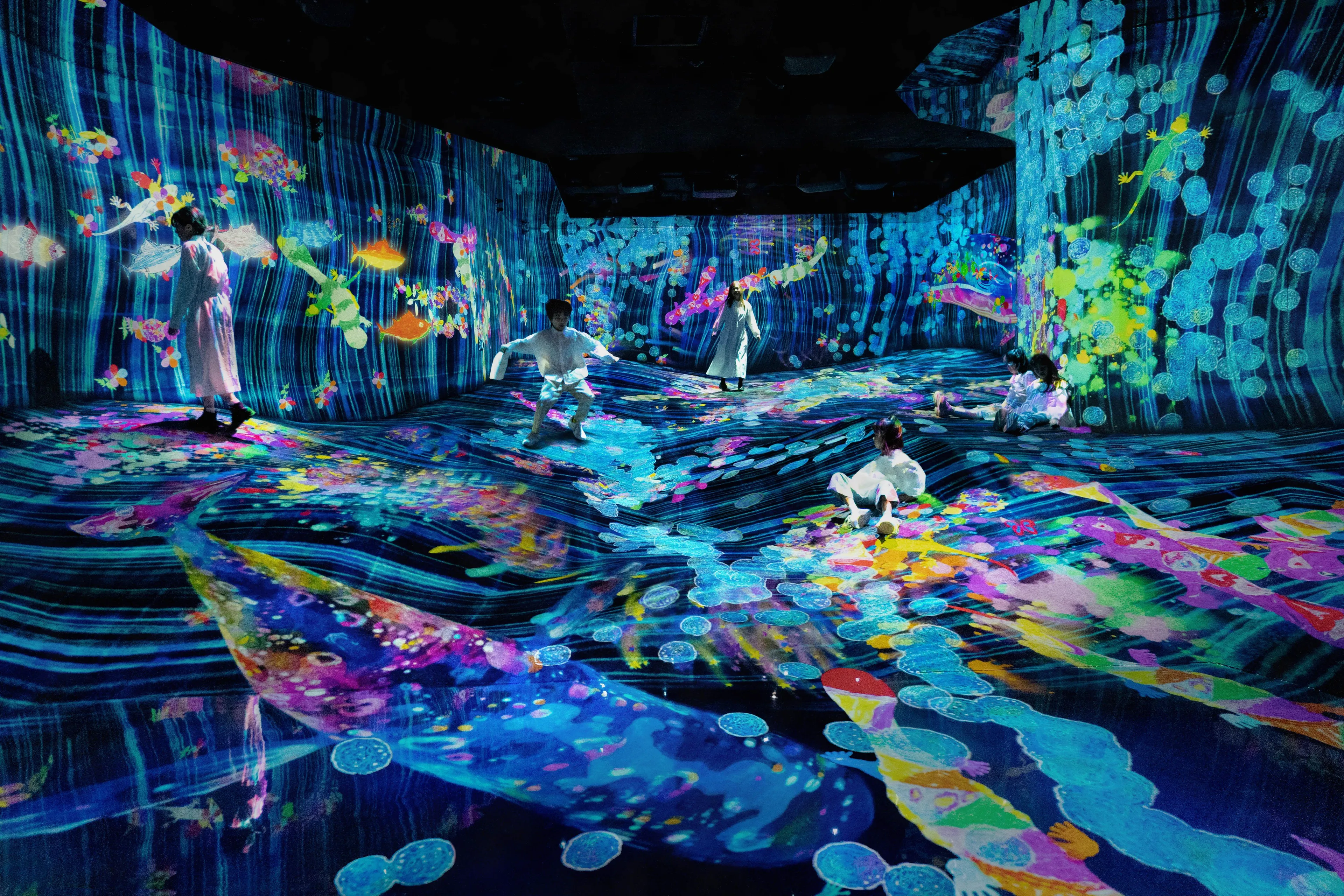

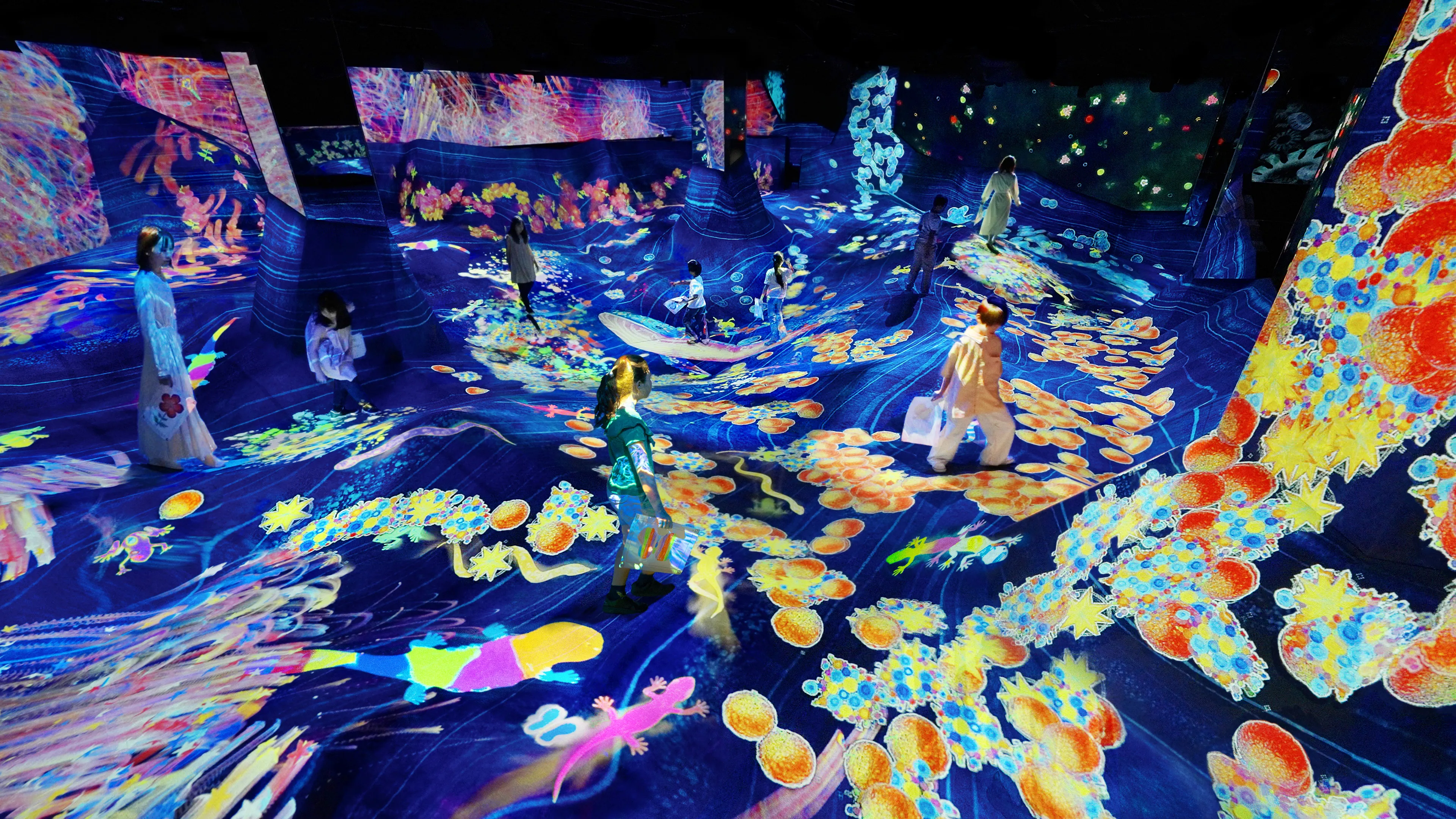

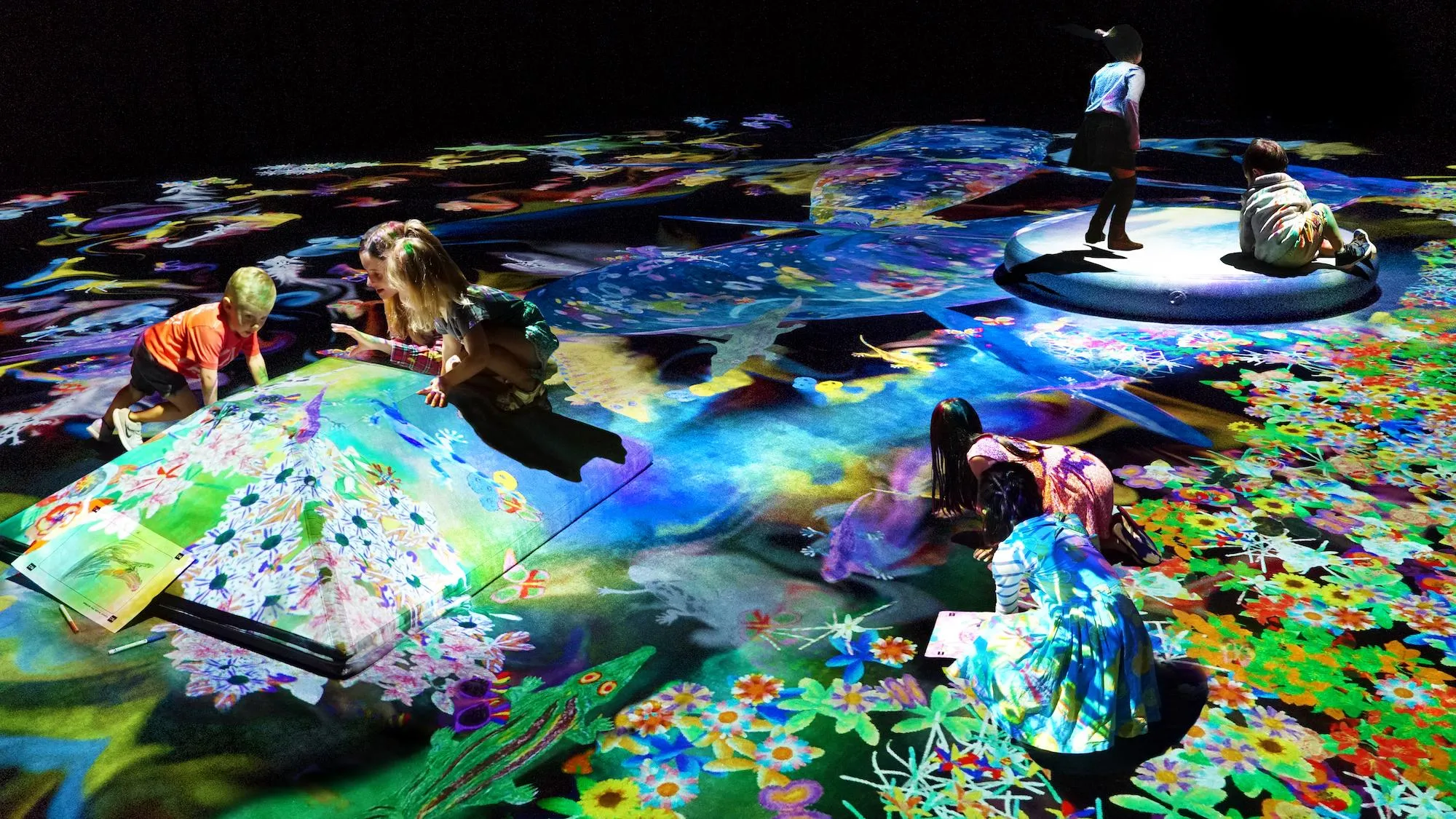

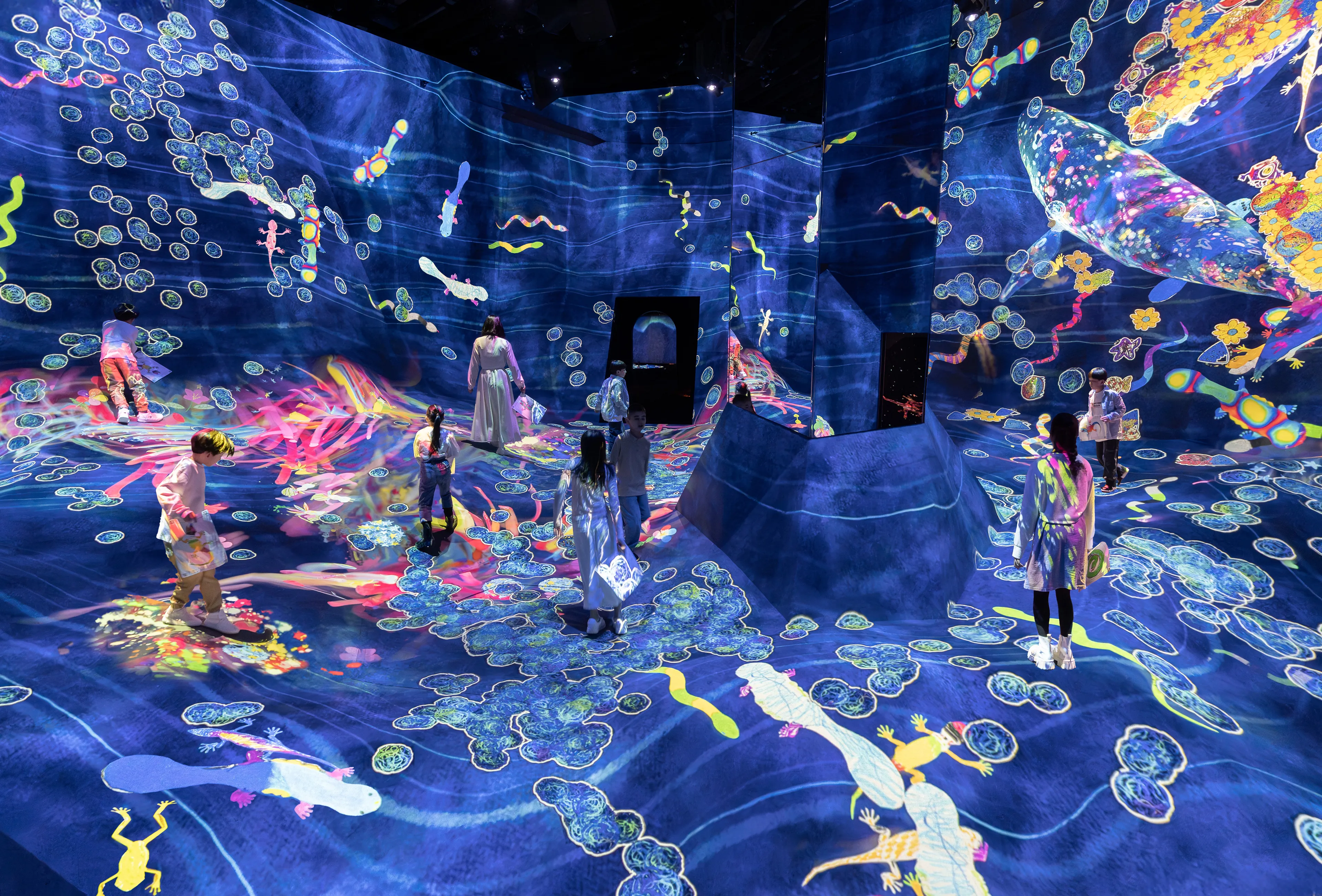

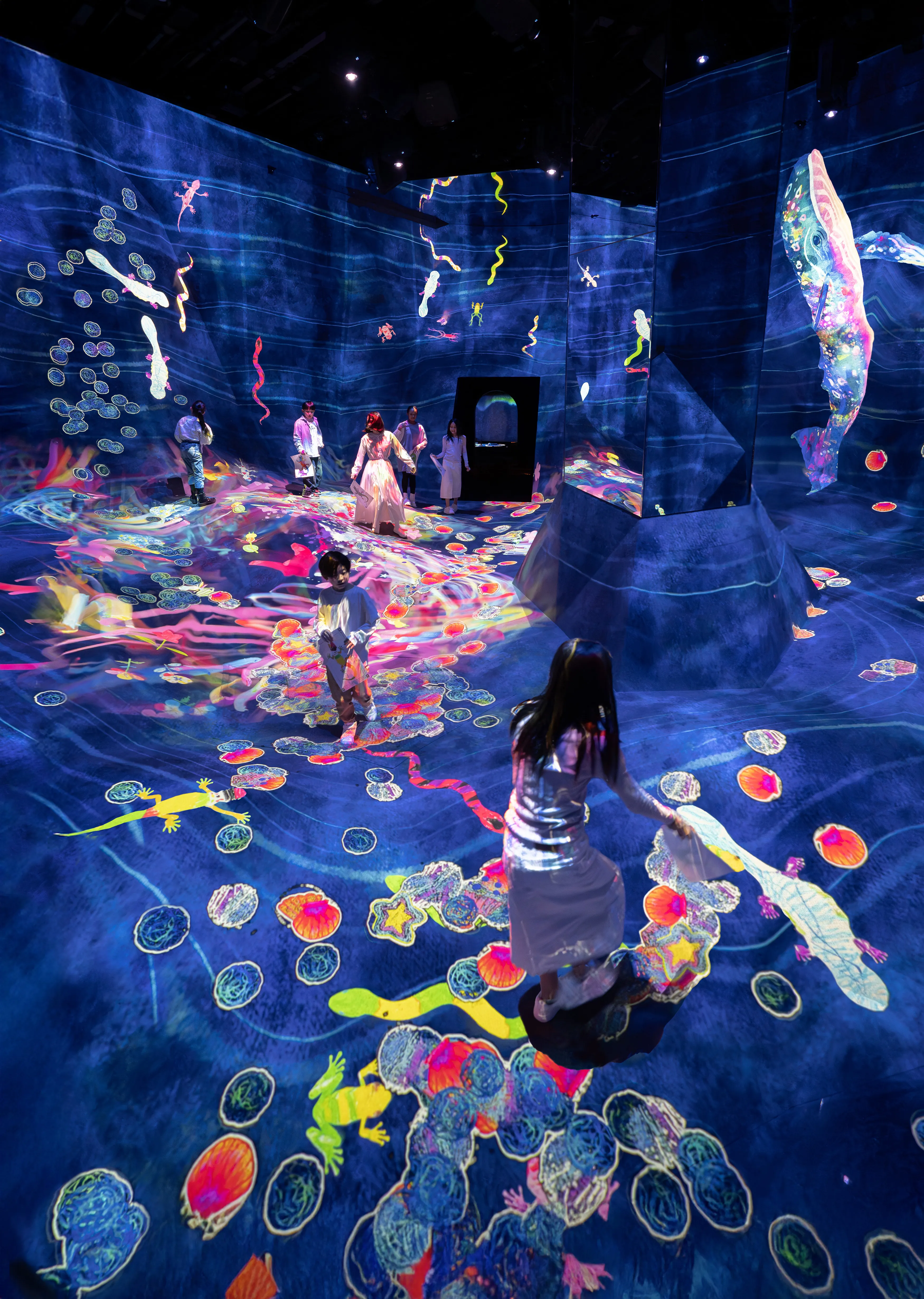

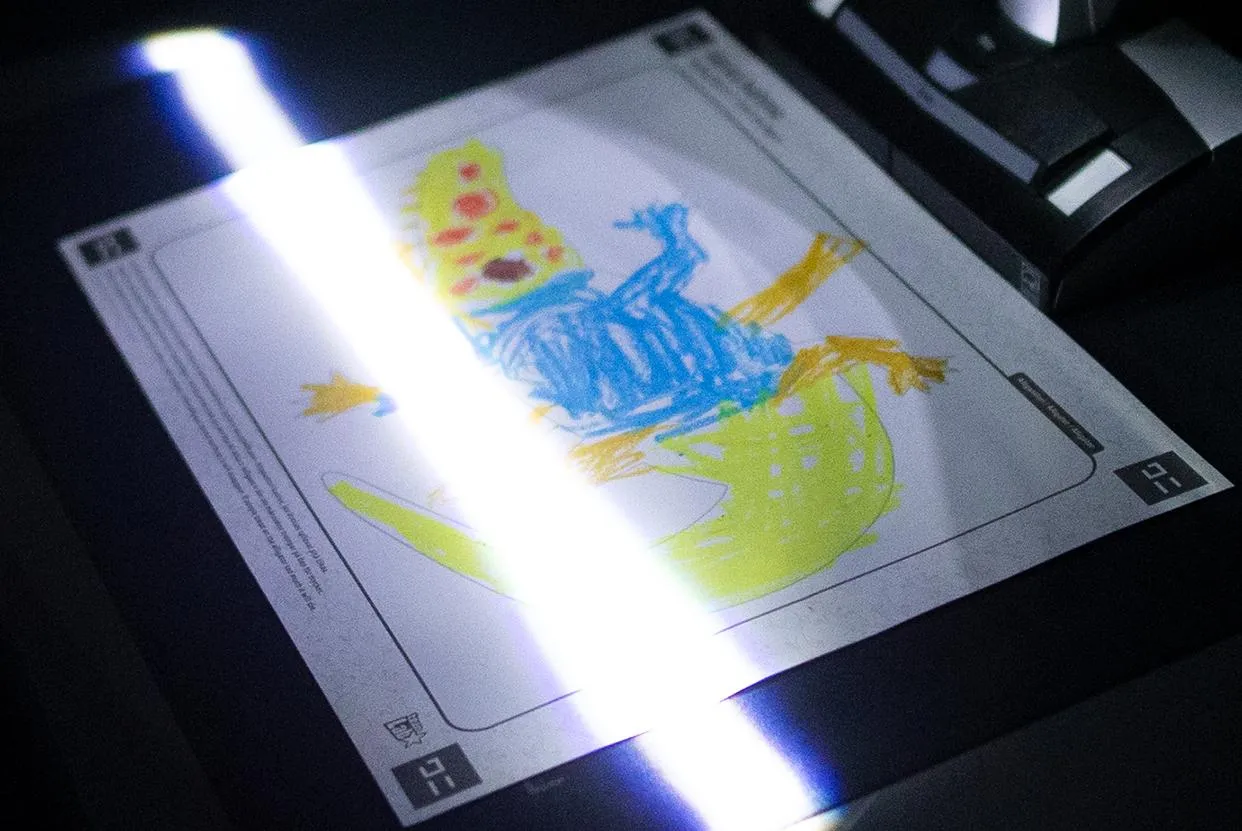

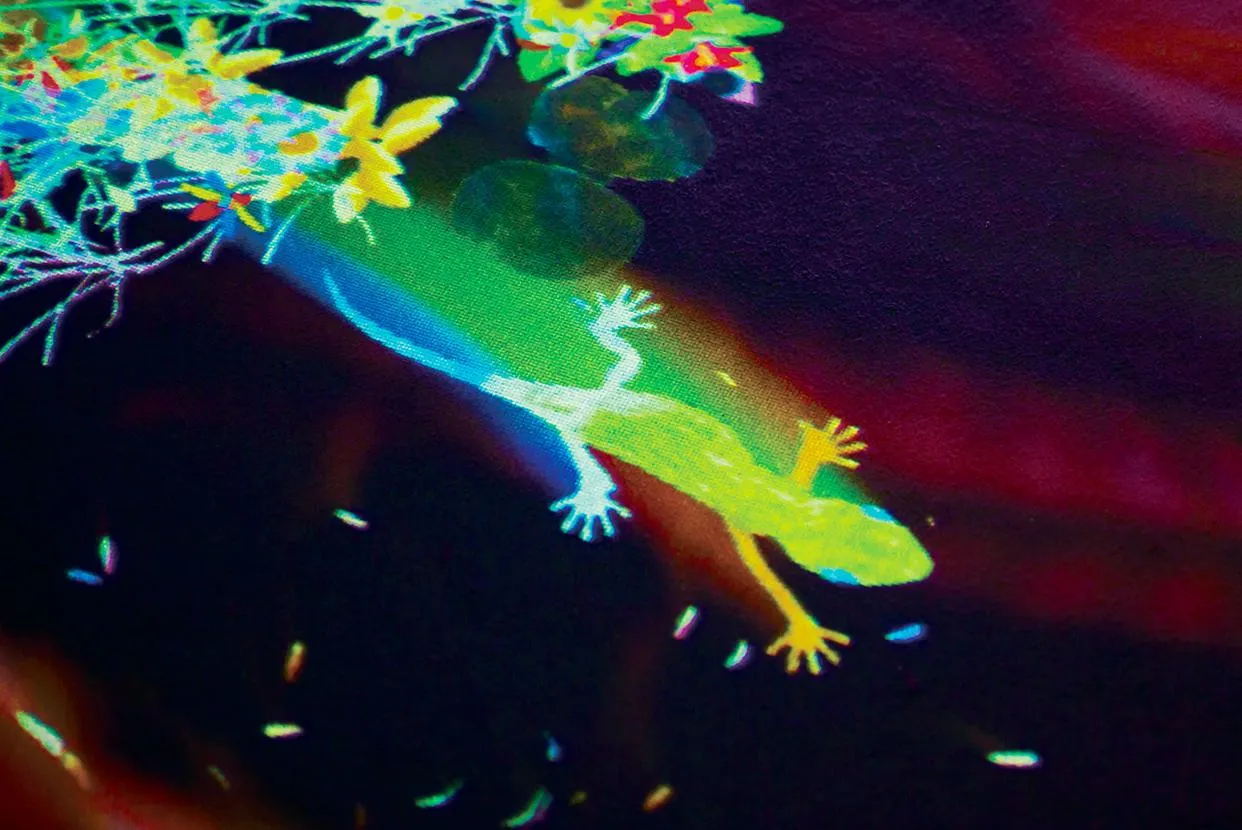

《グラフィティネイチャー》は、人々が描いた生き物たちの1つの生態系。

紙に生き物の絵を描く。すると、描いた絵が目の前に現れ動き出す。

生き物たちは、他の生き物を食べたり、他の生き物に食べられたりしながら、共に1つの生態系をつくっている。

あなたが描いて生まれた生き物は、他の生き物を食べると増えていく。逆に、他の生き物に食べられるといなくなる。そして、しばらく他の生き物を食べられなくてもいなくなる。

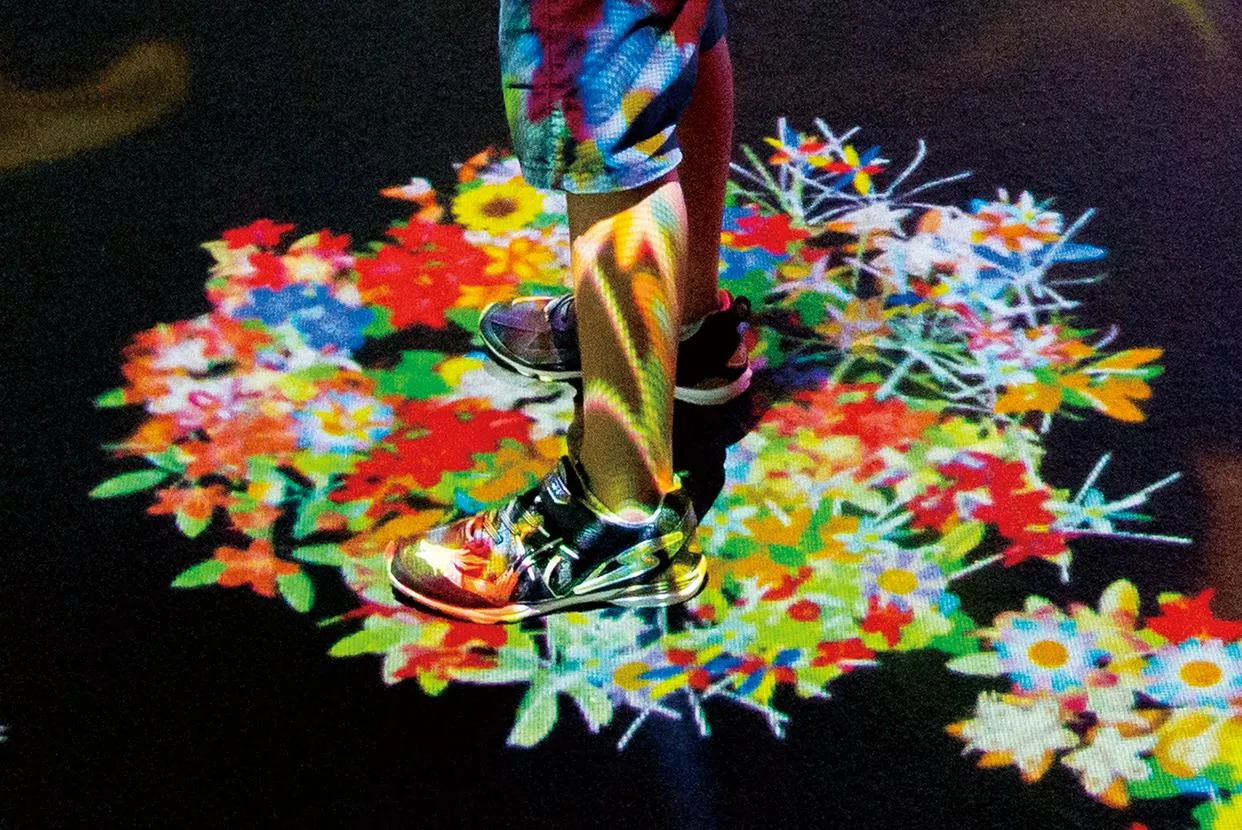

サンショウウオはヘビを食べて、ヘビはトカゲを食べて、トカゲはカエルを食べて、カエルは蝶を食べて増える。蝶は、花で増えていく。そして、サンショウウオは、人に踏まれると死んでしまう。

花は、人々がじっとしているとその場にたくさん咲き、人々が踏んで歩き回ると散る。生き物たちは増えたり減ったりしながら、この世界に広がっていく。あなたが描いた生き物も、どこかで増えているかもしれない。

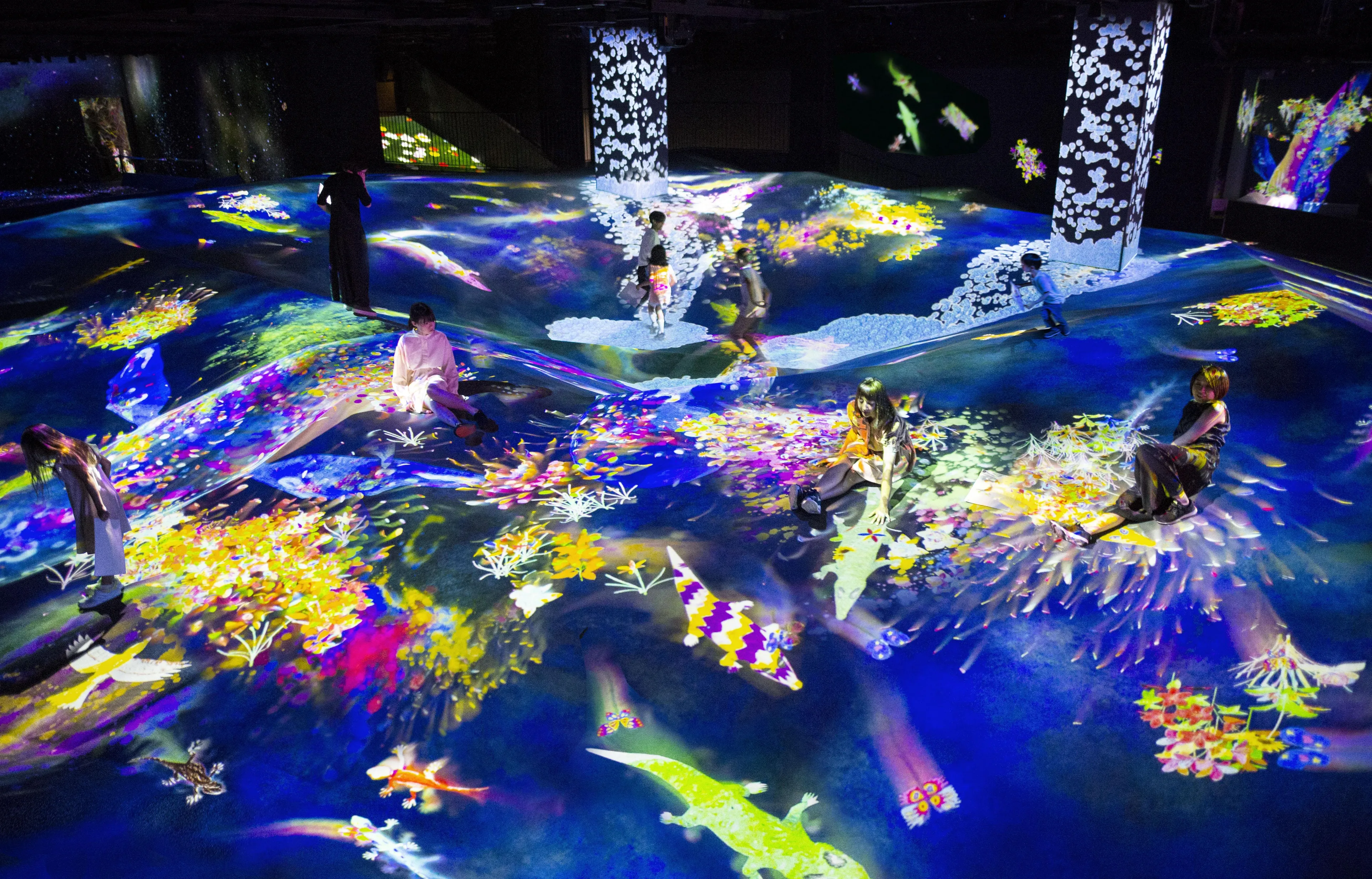

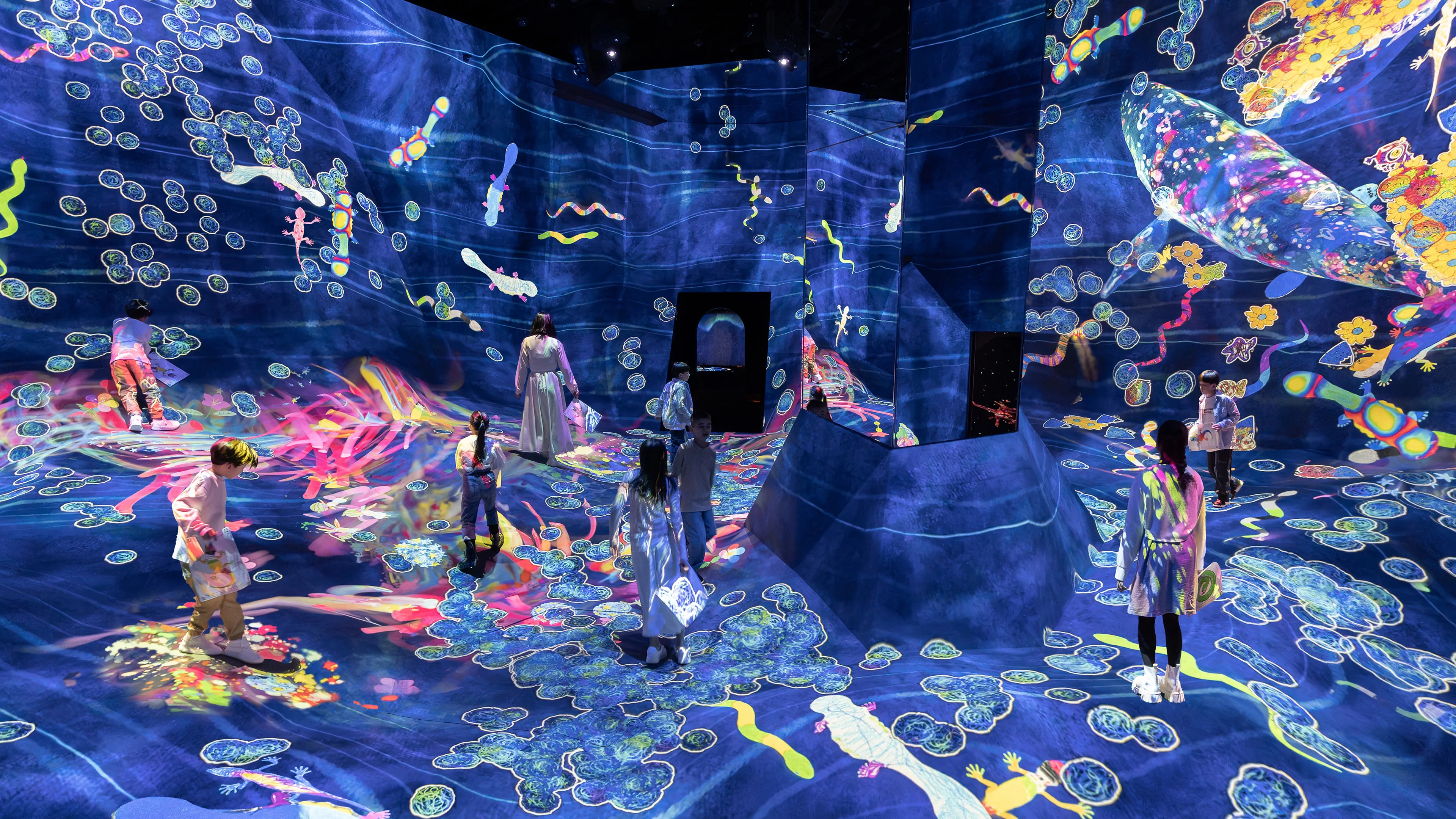

《鼓動する大地》は、この作品空間。複雑で立体的な空間によって、常識による知覚が、身体による知覚から分離され、空間はうごめく。

時に、流れ落ちる滝は《スケッチつぶつぶの滝》。この滝は、みんなが描いた粒によってできている。

紙に自由に絵を描く。すると、描いた絵が粒になり、地形に沿って流れ込んでくる。やがて、他の人が描いた粒と混じって落ちてくる。

粒は、1粒だとボールのように跳ね返えるが、たくさん集まると水のようにふるまう。粒は、バラバラにばらけると、再びボールのようにふるまいはじめる。

水の分子は、水分子1つでは液体にならない。水という液体になるためには、水分子がたくさん集まることが必要だ。

水分子は磁石のような働きを持っているため、水分子間がつながり、水分子の集合(水クラスター)が形成される。水クラスターは極めて寿命が短く、絶えず生まれたり壊れたりしていると考えられている。つまり、非常に動的な構造をしているのだ。そのため、水は様々な形に変化できる。

この世界の大半のモノや生物は、部分の性質の単純な総和にとどまらない性質が、全体として現れる。

生態系

1

2

3

4

5

まっぷる シンガポールに、掲載。2017年5月22日

アート、デザイン、建築などをテーマにした企画展示や常設展示が開催されている博物館。なかでも日本のチームラボが手がけた、1500 ㎡もの巨大な常設展示である。「FUTURE WORLD - WHERE ART MEETS SCIENCE」に注目。(本文抜粋)

ぎゅってに、掲載。2017年5月16日

華麗なデジタルアート

心踊るときを共有!

「お絵かき水族館」「お絵かきタウン」ほか、全9作品が常設展示されています。(本文抜粋)

pressreaderに、掲載。2017年3月21日

Izumo Miyazawa, left, and brother Riona stopped by Honolulu Biennial 2017 at The Hub to take in “Graffiti Nature,” an interactive digital exhibit by teamLab of Japan.(本文抜粋)