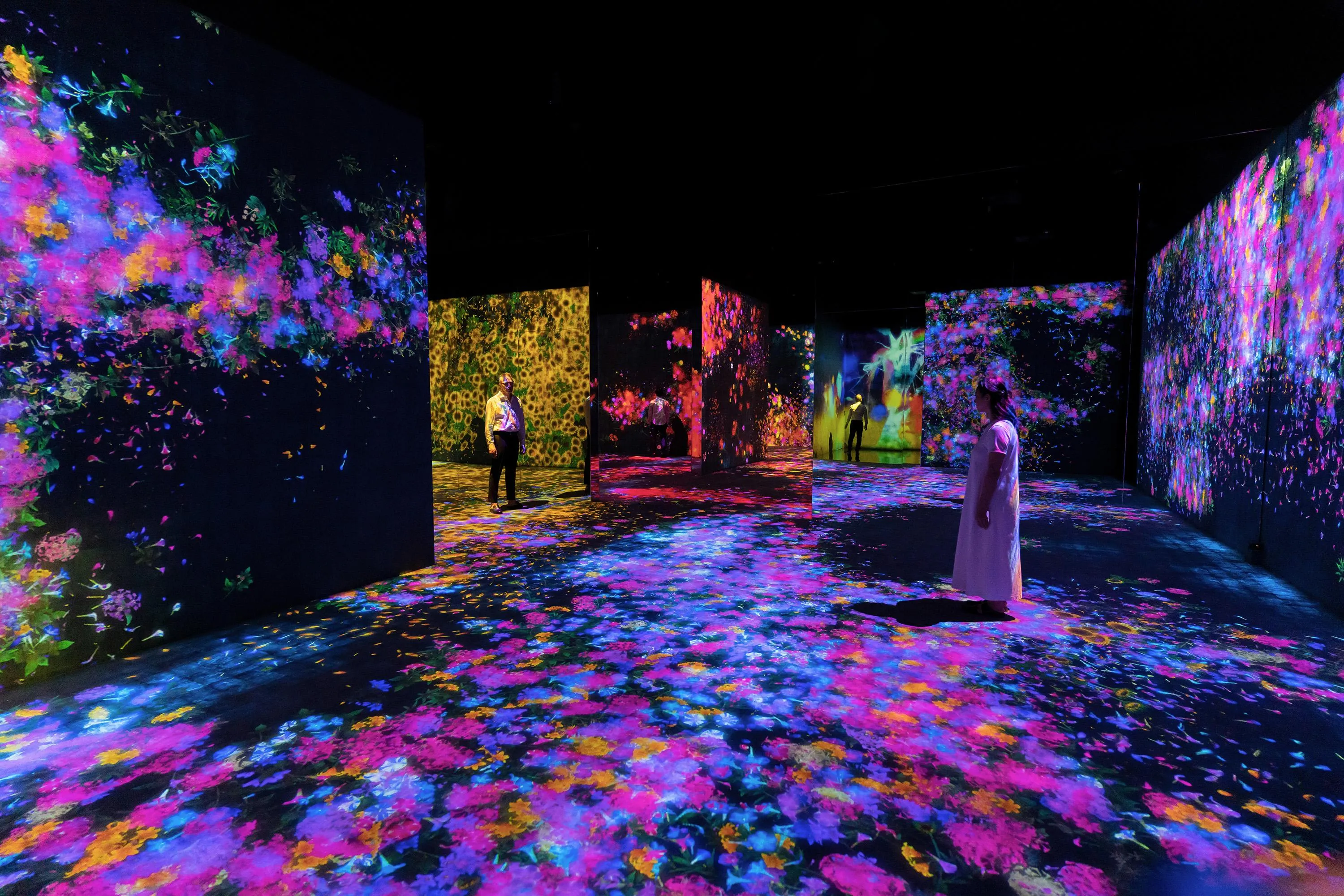

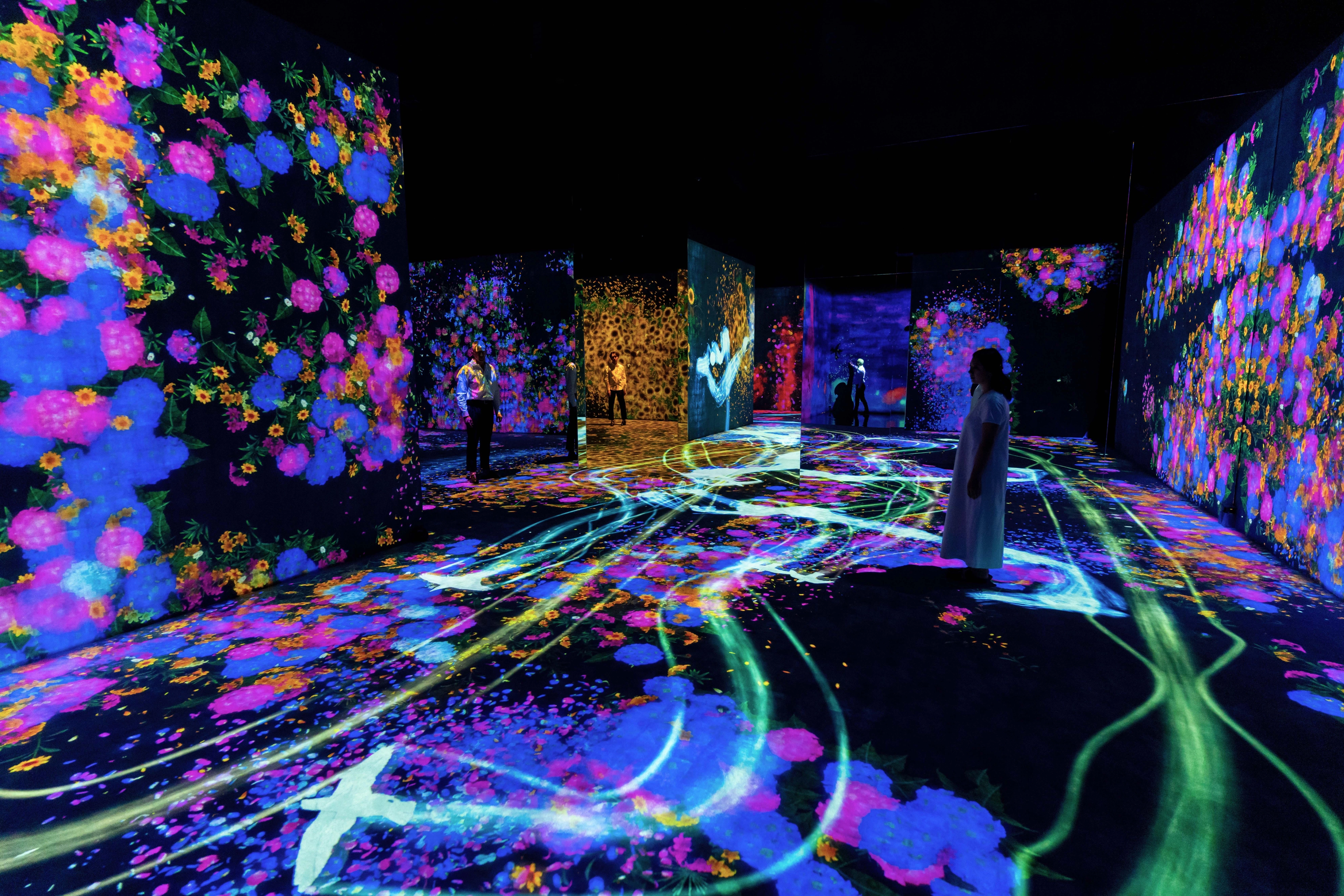

「teamLab: Continuity」は、デジタルテクノロジーはアートを拡張させ、アートは物理的、概念的な境界を超えるという、チームラボの核となるコンセプトに基づき、通常のアートの展覧会での体験とは異なる手法を取っている。私たちを取り巻く世界から選び取った物を、一つにまとめて、あるいは順番に並べて展示するのではなく、明確な境界や地図のない大規模なアートの世界を提供している。インタラクティブなデジタルインスタレーションは、あらかじめ記録された映像を再生しているわけでも繰り返しているわけでもない。作品は、リアルタイムで描かれ続けている。鑑賞者のふるまいの影響を受けながら、作品は永遠に変化し続け、全体として以前の状態が複製されることはなく、二度と見ることができない。作品は境界を超え、拡張し、影響を与え、時には混ざり合う。

展覧会は、何世紀にもわたって多様な役割を果たしており、私たちを取り巻く世界を理解する方法として頻繁に用いられる。王室のコレクションでは豪華で魅了させるものが集められた。万国博覧会や展示会では、アートと文化に並び、近代的なテクノロジーを紹介するために企画された。このような展示方法は、現代の美術館の慣例と同様、権力と結びついている。キュレーションされた主観と客観の排他性、体験の希薄性、誰が何をいつ収集したかという政治性が、私たちが訪れる現代の展覧会でも未だに引き継がれている。

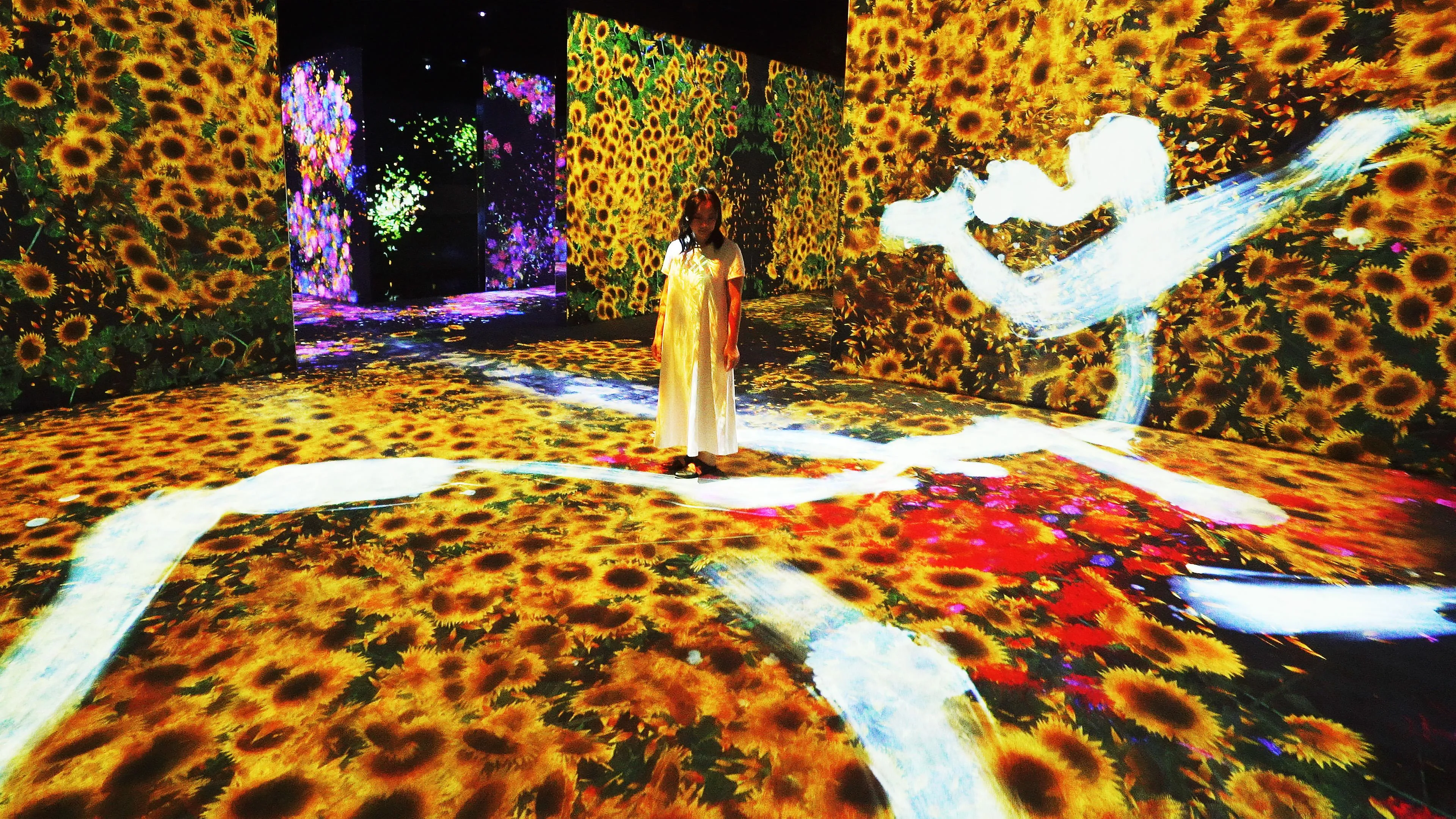

現代の美術館は、友人や他人と共有する社会的なイベントとして、期間展示などの特別なイベントに参加したいという興味と、個人的な経験として、アートについて深く考え吟味したいという欲求とのバランスをとる必要がある。「teamLab: Continuity」では、没入型のアートが作品同士や空間内にいる人々に反応し、他者の存在を、重要でポジティブな経験に変えていく。意思のある身体で探索し、発見し、他者とともに新しい世界を作っていく。

集団の未来: デジタルインタラクティブの時代における展覧会

気候危機という世界的な脅威に日常的に直面する困難な時代に生きていると、チームラボのアートの楽しさや驚きは、現実逃避や自己中心的、あるいは無知だと思えるかもしれない。しかし、実際に展覧会を体験した後、現実世界とのつながりを否定することはできなかった。自然界の生命の循環が終わっては始まり、歴史的な表現方法を模索して再展開し、私たちと環境が相互に影響を与えあっていることが前面に表現されている。様々な体験やイメージ、テンポは一定の連続性によって作られているが、大規模なアルゴリズムに制御され、互いにつながっているアート作品が、二度と同じ姿になることはない。途切れることのない体験の変化や、作品のインタラクティブな性質は、鑑賞者のふるまいだけでなく、その存在そのものによって成り立っている。王室のコレクションや万国博覧会、デジタル化以前の展覧会を思い返してみると、デジタルインタラクティブで、かつてないほどつながっている時代に開催されるこの展覧会は、何が違うのだろうか?私たちが住む世界をより深く理解したいという根本的な衝動は変わっていないのだろうか?それとも、クリエイティブな別の方法を提供することで、鑑賞者を現実世界から切り離そうとしているのだろうか?

チームラボの作品は、咲いた花、墨の一筆の動き、空高く飛ぶ鳥、魚の群れなどを解釈したものであり、別世界への窓のようにも感じられるが、私たちが住むこの世界を映し出す鏡としての役割も果たす。それぞれの作品は、予め決められた方法で見るのではなく、戻ったり、見直したり、再び探したりできる。受動的に作品を消費するのではなく、鑑賞者は自動的に自らシンポイエーシス―「一緒に作り上げること」―、つまり集団的な制作に関わっていく。「teamLab: Continuity」は、単に目で見て素晴らしい物を集めた展覧会ではなく、私たちが住む世界は共同で創られたものである、ということを考えさせる場である。それは生態系と同様、アートと文化のための空間で認識する、集団としての極めて重要な特権であり、責任でもある。

サンフランシスコ・アジア美術館 キュレーター カリン・オーエン

私は、日本の田舎で生まれ育った。

その頃、山の中の景色に感動し、カメラで撮った景色と、自分が体験した景色とが、非常に異なることに興味をもった。そして、テレビに映しだされた世界が、自分の身体のある世界と連続しているとはどうしても思えないことや、そもそも、人々が世界をまるで境界があるかのように振舞うことに、疑問を覚えた。

2001年に、多様な専門家の集団的実験の場としてチームラボをはじめた。その頃から、写真や動画、つまり、レンズで世界を切り取ると、切り取った世界が画面の向う側に生まれ、画面が境界になることに気が付いた。レンズで世界を切り取ると、視点が固定され、身体を捨ててしまうことになる。つまり、テレビや映画を、歩き回りながら見るのではなく、座ってみるのは、レンズがそうさせているのだ。

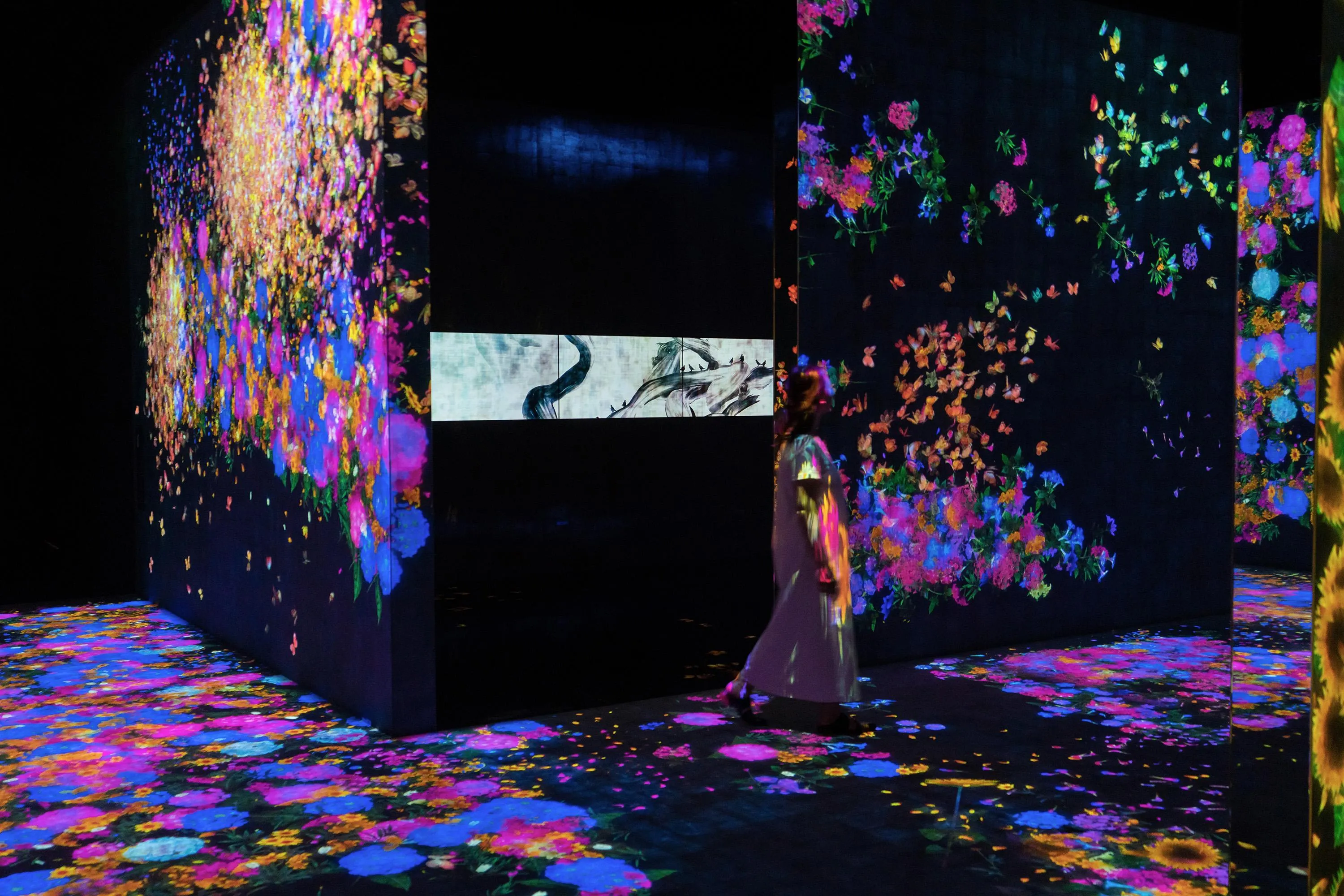

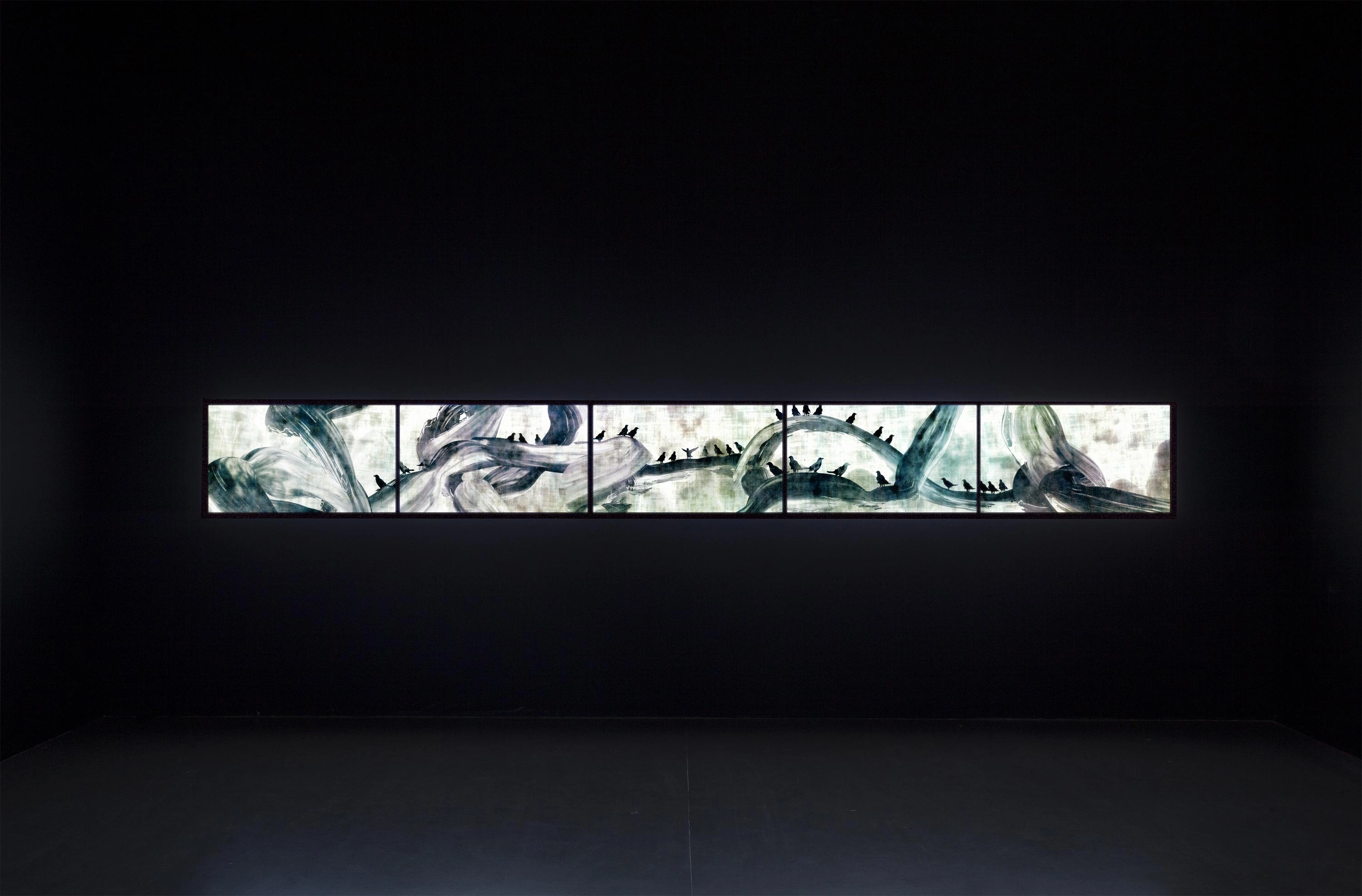

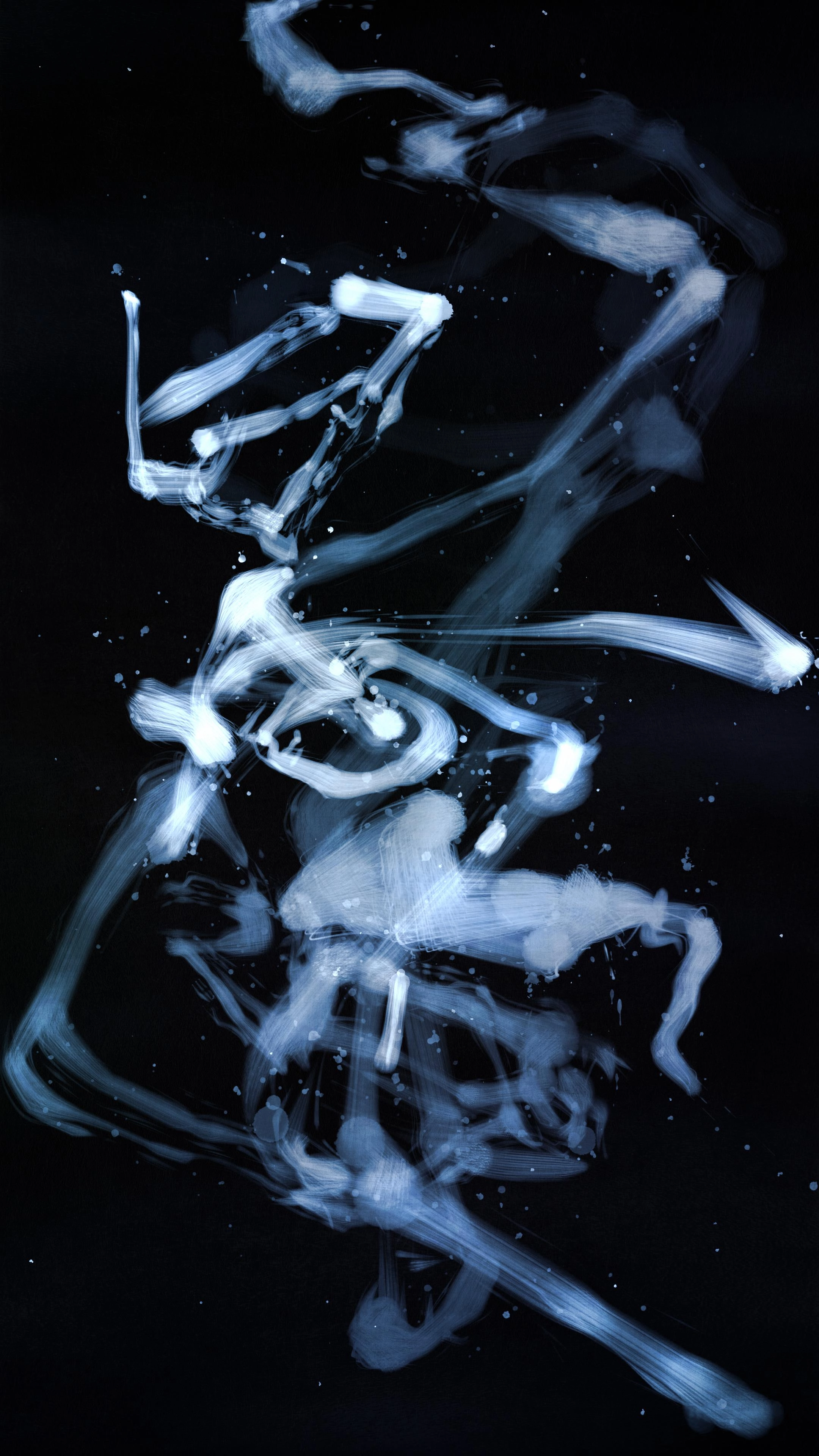

そこで、レンズとは違い、画面が境界とならず、なおかつ、視点が固定されない空間の切り取り方ができないものかと、模索しはじめた。日本、そしてアジアの古典絵画にヒントを求め、そのような空間認識の論理構造を模索し、構築し、「超主観空間」と名付けた。そして、その論理構造で映像作品をつくり始めた。

画面が境界面にならないということは、理解し難いことだと思うが、今回は、それを理解しやすいように、プロジェクション作品だけではなく、展覧会の入り口に、《生命は生命の力で生きているⅡ》というディスプレイ作品をあわせて展示している。レンズや遠近法とは違い、「超主観空間」で切り取ったこの作品における空間は、ディスプレイ面が境界とならず、作品空間は、ディスプレイ面を超えて、鑑賞者が存在する空間まで立体的に存在しているかのように認知される。作品空間が、鑑賞者の肉体がある空間と連続することを実感できるはずだ。

視点が移動できるということは、映像を、自由に歩きながら見られる、身体的知覚ができるということ。身体的な美術、つまり、自由に歩きながら体験していく身体的な空間芸術をつくることができる。古典をヒントに構築した超主観空間によるインタラクティブな作品群によってできた世界は、来場者の身体がある世界と、作品世界に境界が生まれず、まるで、作品世界の中に自分の身体があるかのような体験となる。そして、その身体が動的である状態、つまり歩きながら体験していく、まさに身体的な空間芸術をつくってきた。

本展覧会は、全てが境界なく連続することをコンセプトとしている。人間は世界を認識するとき、分断し、境界のある独立したものとしてとらえてしまう。言語での認識はその典型である。アートも独立したものが対象となっている。私たちは、様々な作品が関係し合い、境界なく連続する世界を創りたいと考えた。それは、統合的に世界を捉え直すきっかけになり、そもそも連続していることそのものが美しいと思うからだ。

充実したアジア美術のコレクションを誇るこの美術館に、新しいパビリオンが増築され、そこで最初の展覧会を、私たちができることを、とても光栄に感じている。人類の長い歴史における知の連続性の上に、私たちの作品はあるからだ。そして、この展覧会を通じて、現代と、現代に連続する過去とを行き来し、そして理想的な未来の想像が少しでもできるような展覧会となることを願っている。

猪子寿之/teamLab