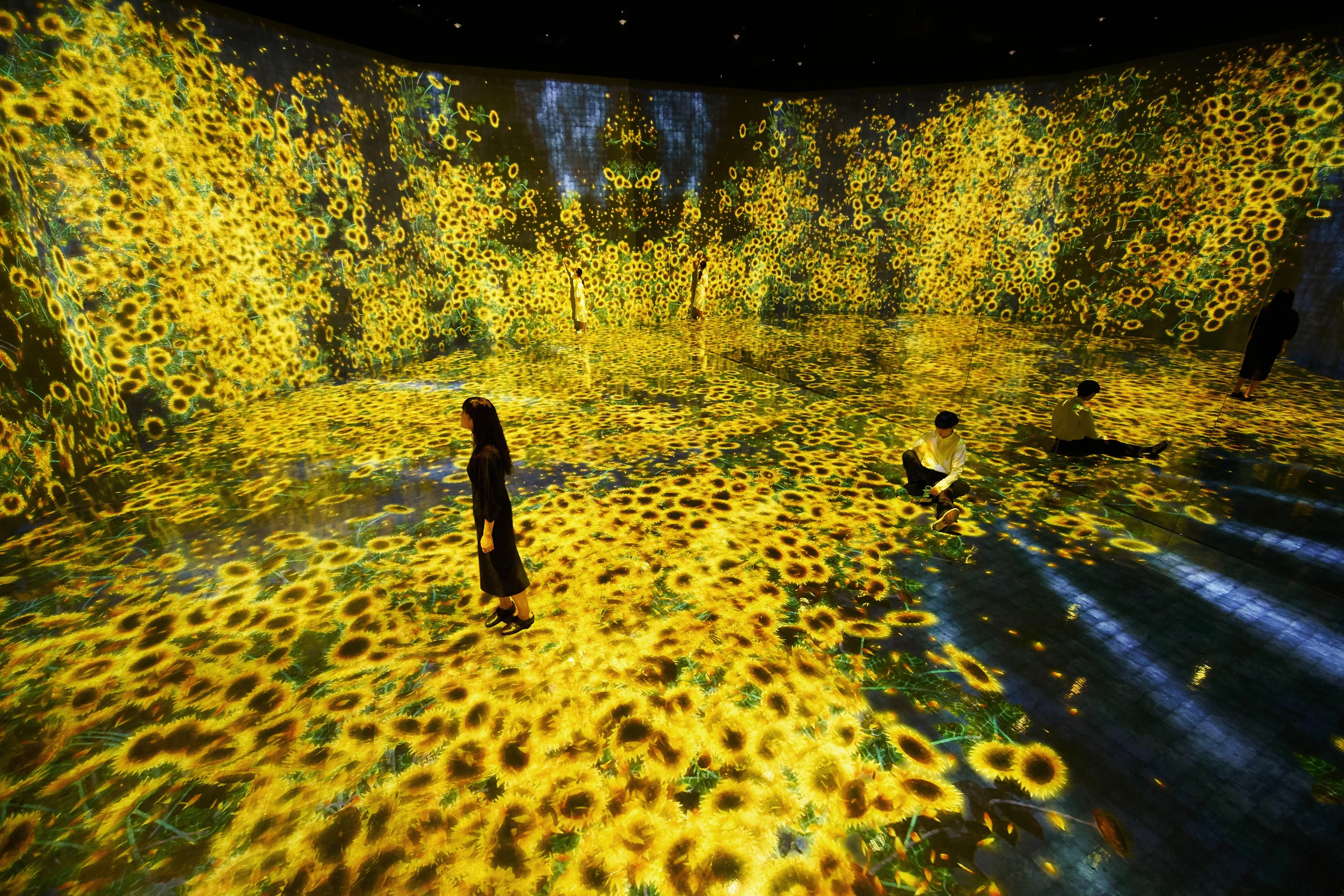

他の作品の境界を越え、一時間を通して、一年間の花々が咲いては散り、変化していく。

花は生まれ、成長し、咲き、やがては散り、枯れていく。誕生と死滅を、永遠と繰り返し続ける。 花は、人々がじっとしているといつもより多く生まれ、人々が花に触ったり、歩きまわると、いっせいに散っていく。

作品は、コンピュータプログラムによってリアルタイムで描かれ続けている。あらかじめ記録された映像を再生しているわけではない。全体として以前の状態が複製されることなく、人々のふるまいの影響を受けながら、永遠に変化し続ける。今この瞬間の絵は二度と見ることができない。

そして、「憑依する滝」の水の影響で散っていく。

春、国東半島に訪れた際、山の中の桜やふもとの菜の花を見ているうちに、どこまでが人が植えたものなのか、どこまでが自生している花々なのか疑問に思った。そこは多くの花に溢れ、非常に心地よい場所だった。そして、その自然が、人の営みの影響を受けた生態系であることを感じさせる。どこまでが自然で、どこからが人為的なのか、境界が極めてあいまいなのだ。つまり、自然と人間は対立した概念ではなく、心地良い自然とは、人の営みも含んだ生態系なのであろう。そして、近代とは違った、自然に対して、人間が把握したり、コントロールしたりできないという前提の自然のルールに寄り添った人の長い営みこそが、この心地良い自然をつくったのではないだろうか。その谷間の人里には、以前の自然と人との関係が、ほのかに残っているように感じられ、コントロールできないという前提の下での、自然への人為とはどのようなものなのか、模索したいと思う。